前些时,回老家吃喜酒,吃酒之余在兴化老城里随意转悠,不觉中竟先后瞻仰了郑板桥的故居和纪念馆。意外惊喜之后是不安,这么一位十八世纪的文化大家、前辈老乡,我居然直到今天才完整地参观瞻仰他的故迹,真是愧对先贤。

郑板桥塑像板桥先生是蜚声中外的“扬州八怪”之代表人物,江苏兴化人,姓郑名燮(xiè),字克柔,自号板桥。先生出身书香门第,二十岁考取秀才。二十三岁娶妻结婚,此后迫于生计,二十六岁开设私塾教书,二年后,关闭私塾馆赴扬州作画卖字营生。扬州十载,结识了金农、黄慎等“扬州八怪”主要成员。同时,这期间,板桥先生也经常四处游学,并结识了皇室子弟——康熙的小儿子慎郡王允禧。后来又结识了大文人袁枚。板桥三十九岁考取举人。乾隆元年,四十三岁赐进士出身。此后入翰林院进修,为做官作准备。

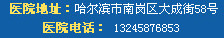

郑板桥纪念馆板桥先生很幽默,他把自己一生的仕途历程刻成印章:“康熙秀才雍正举人乾隆进士”,可谓“三朝功名”。

乾隆七年,在慎郡王允禧的举荐下,郑板桥开始为官,先放了山东范县县令;乾隆十一年,调任山东潍县县令;乾隆十八年,因不等圣旨,私开粮仓,赈济灾民,被参革职,为官总十二载。放在现今刚好六十岁退休,倒也没什么遗憾的。返回扬州后的板桥先生退而不休,重操旧业,继续卖字画,只是此时的身名已显,字画价值与从前大不一样。

乾隆三十年,七十二岁的板桥先生仙逝,灵棺返回兴化安葬。

板桥故居作为“扬州八怪”的代表人物,板桥先生“怪”在何处,“怪”名从何而来?

第一怪,首推其艺术之“怪”。

同为“扬州八怪”、也是兴化老乡的李鱓(shàn)这样评价板桥:三绝诗书画,一官归去来。板桥的诗本身倒没什么太高成就,特别之处是他的诗总是出现在他的画上,也就是说他每作一幅画,总是附题一首诗在上面,以增强画的意境。

比如《竹石图》上的题诗:咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。这首诗被编入当代课本教材。

板桥作画,笔下永恒的主题是兰、竹、石三样,因为它们的品格:兰花四时不谢,竹子百节长青,石头万古不败。而板桥先生自己也是千秋不变、品格高尚的君子。

兰竹石图板桥最有特色的是他的字。隶书有一种形象称谓叫“八分体”,板桥写字,以隶书为基础,掺入楷、行、草、篆,这样的隶书显然不够标准的“八分”,所以称为“六分半”,而且往往还加入他擅长的兰、竹笔意,如此书法便古往今来,独树一帜,人称“板桥体”。后人评价板桥体如“乱石铺街”、“浪里插篙”。

板桥体:六分半书其实,这些“怪”的实质是创新,郑板桥的字画从整体成就上很难与唐宋大家比肩,但放眼整个清朝,又有几人能与唐宋大家相比较?所以板桥先生在艺术的道路是总是不断的求新求变,以求突破前人的藩篱。“删繁就简三秋树,领异标新二月花”这是板桥先生的创新宣言。

如题第二怪,为官之怪。

板桥为官,个性张扬,不逢迎上司,鄙视俗吏,自身清廉,关心百姓。

初到潍县上任时,在旧任官衙墙壁上挖了许多孔,说是“出前官恶俗气”。山东巡抚向他索画,板桥画是画了,但在画中题诗言志:衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。

给山东巡抚画竹对于恶俗官吏,总是变着法子羞辱和捉弄。

曾有两江总督向其索字为老母祝寿,板桥灵机一动,写出上联:这个女人不是人,九天仙女下凡尘。下联:养的儿子都是贼,偷来蟠桃献母亲。先骂半句,又兜回来,这样既痛快地骂了又让你抓不着把柄。

在惩罚犯罪、教育民众方面也别出心裁,经常在游街的犯人枷锁上写字作画,以引起更多的

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbwh/9090.html